高橋 "Teacher" 誠

以下は、楽しくもコアなカタログを出し続けている、名古屋のブルース/ゴスペル・レコード店、ネットワーク・カタログに掲載されたものに加筆訂正したものです。

なお、Blues Market誌のご厚意により、同誌に掲載されたOtis Clay Interviewの完全版も併設していますのでご覧下さい。9月のフェアフィールド・フォーに、7月のオーティス・クレイ!1999年中盤は、彼らの来日で盛り上がりました!

オーティスやシル・ジョンスン、そしてアン・ピーブルズがアメリカのブルース・フェスティヴァルに出るようになって6〜7年。南部の黒人リスナーにはほとんどブルースとソウルの差はなく、南部のジューク・ジョイントはダウンホームなブルースとサザン・ソウルとが、共に「ブルース」としてとらえられ、かかるラジオの番組も同じことを思い、是非もっともっと日本でもブルースとソウルのボーダーがなくなって、オーティスやジョニー・テイラーなど、楽器を持たないブルース・マンも聴くブルース・ファンが増えて欲しいものだと思っています。

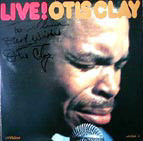

ハイのバッキングのメンバーもスタックスと同様、ブルースを基に、ダウンホームなジャズの影響を受けて育った人たち。よく聴くと、デルタ・ブルースと同じように、いづみやさんの宮城の地酒のように、飲むほどに味が出ますよ。私のオーティスの音楽との出会いは、当時の多くの黒人音楽ファンと同じように、78年の初来日のステージ、と言いたいところですが、それを録音して放送した青木誠さんのFM東京の番組、「ゴールデン・ライブ・ステージ」そして、そのライブを納めた2枚組ライブ「LIVE! OTIS CLAY」(日ビクター VIP2052/3)夢中になりました!

全部で100分を越えるLPでしたが、毎日全部聴いたものでした。残念ながら、このライブのダイジェスト版CD(日VIP1112)も廃盤。完全CD化が待たれます。

今は、買えるCDも数少なく、新しいファンの皆さんや、オーティスが来日する前に、CDを聴いておきたいと思っておられる皆さんにおすすめするCDはほとんどないか...、と思いきや、ありましたよ、いろいろ。初期から順に見ていきましょうか!

ゴスペル時代(ゴスペル・ソングバーズ)

センセイショナル・ナイティンゲイルズにも在籍していたオーティス!その時の貴重な録音が出てきたら嬉しいですね。でも、録音が残っているのはナッシュボロのゴスペル・ソングバーズ時代だけ。95

年にCDで「RING THEM GOLDEN BELLS: THE BEST OF THE GOSPEL SONGBIRDS」(AVI,NASHBORO4518-2)が出ていて、この中の3曲でオーティスの若い歌声が!

70年代のスティーブ・トマシェフスキーのインタヴューによると、17才(59年頃?)でブルージェイズ(THE FAMOUS BLUEJAY SINGERS OF BIRMINGHAM ALABAMA)とツアーに出てジュビリースタイルの歌い方を覚えたという。

他にも、ピルグリム・ハーモナイザース、ゴスペルジュビレアーズといったグループにも参加、当時のオーティスはディキシー・ハミングバーズ(彼が聴いていた時代はピーコック時代か)から大きな影響を受け、ファイヴ・ブラインド・ボーイズ・オヴ・ミシシッピのOur Father (BLIND BOYS OF MISSISSIPPI, 1950-74 日MVCE24153)に親近感を覚えていたとか。64年のソングバーズとの録音'LET JESUS LEAD YOU'(モーリス・ドーリスン=キャッシュマッコール作)を聴きましょう。

I remember / the words / my mother used to tell me, / Lord, have mercy,/ I was just a little boy, /long time ago/these were the words she told me / whenever / you're weak and down / I don't want you to worry about it / because this is all you've got to do, listen to this, Let Jesus lead you!...

(思い出すなあ、お母さんがよく言ってたことを、ああ主よ、その昔私がまだ小さかったとき、お母さんが話してくれたのは、弱くて落ち込んだりするときもあるよ、でも心配はいらないよ、だっておまえはただこれだけを守っていればいいのと。さあ、聴いてください、イエス様にあなたを導いていただきなさい)オーッ、オーティス節のサーモネットで来たか!熱い!いい入り方!次のスタンダード曲'IF I COULD HEAR MY MOTHER PRAY AGAIN'もサーモネットから歌へ!ゴスペルの先達の熱い血がほとばしるか!

もう一曲はこれも50年代から60年代にかけて'Beyond the sunset'や'Someone to care'とならぶラジオの人気曲、'I believe'。丁寧に抑制がきいたモーリスとのデュエット。いいなあ。なんとこの2曲未発表だそうです。One-derful時代、COTILLION時代

そしてナイティンゲールズを抜けたオーティスはone-derfulに。

P-Vineの「The Beginning:GOT TO FIND A WAY」(PCD-2195)この'I'VE GOT TO FIND A WAY'いいノリしてますね!HIでも録音しているけれど、これはちゃんと曲の導入が凝っていて、ノリまくっていて、シカゴならYou're smokin', man!(おまえ、煙がでてるぞ!)と声がかかりそう!最近出てるone-derfulのコンピレーション、「Windy City Soul」(Charley CDNEW 134)(オーティスの8曲中'Show place'と'A lasting love'の2曲はP-Vineのとダブりません)でも、この'Find a way'が聴けます。

そしてこの時代で忘れてならないのがプロデューサーの一人で彼がこのレーベルに在籍中に亡くなったハロルド・バラージ(Harold Burrage)。前述の'Live! Otis Clay'の冒頭でオーティスが、'Find a way'はこの人を記念して録音したと紹介していましたね!ハロルド・バラージのオリジナル・ヴァージョンをはじめて聴いたときは感動しました。江戸川スリムさん、御協力ありがとう!(江戸川スリム注:45sを売っているお店を紹介させていただきました)

それが今、CDで聴けます。「Chicago Soul Cellar」 (Charley CDNEW136)。前出のWindy City Soulと同じシリーズで、one-derful傘下のm-pacのものを集めたものです。もちろん、この曲はこのCDのハイライト!(あっ!このCDのジャケットにおかしいところがあります、さて何でしょう?)アラジン(THE ALADDIN RECORDS STORY/EMI E2-30882)やコブラ(THE WAY I FEEL: CHICAGO BLUES OF THE 1960'S FLYRIGHT FLYCD43)にも録音を残し、キーボード・プレイヤーとしても活動したハロルド・バラージが、オーティスやタイロン・デイヴィスの心の指導者(MENTOR)だったということは、こうしてそれぞれの歌を聴き比べると、少しずつ伝わってくるような気がしますね。みんな、過去の自分の行動を悔いたり、女性を大切に思う詩を歌うのが好きそう。(一部THE BEST OF BRUNSWICK RECORDS R&B HITS/EDSEL RECORDS FBOOK21のライナー・ノーツ参照。尚、これにはタイロンの'TURN BACK THE HANDS OF TIME'が聴けます。)

残念ながら、one-derfulは倒産。1968年から3年半、オーティスはアトランティック傘下のコティリオン(Cotillion)やタイロンと同じDakarから数枚のシングルを発表。

この内、ジェイムズ・カーの名曲'POURING WATER ON THE DROWNING MAN'をスローにして気持ちを込めて歌う、シル・ジョンスンがプロデュースしたものがコンピレーション「Atlantic Blues:Vocalists」(ATLANTIC 81696-2)に。

他にRIGHT STUFFから96年に出ていた「The Best of Otis Clay The Hi Records Years」(RIGHT STUFF 7243 - 8 - 36027 - 2 - 8)に、なぜかハイ録音にまじってコティリオンからだされた貴重なマッスルショールズ録音の'I'M QUALIFIED' 'SHE'S ABOUT A MOVER'(ダグ・サーム!)と、オーティスのテーマ・ソングのような、やはりシル・ジョンスン・プロデュースの'HARD WORKING WOMAN'が入っていておもしろかったけれど、今のところ中古じゃないと手に入らなそう...。(LP,'A TOUCH OF SOUL VOL.2'日ワーナー8625の方が中古で手に入りやすかったりして。でもこれには'She's about a mover'は入っていません。)HI!時代

遂に来ました!ハイの時代!これはこの2枚でじっくり聴いていただきましょう!

「THAT'S HOW IT IS」(HI UK CD110)(これも廃盤?)、「THE 45'S」 (HILOCD1)。

前者は2枚のLP、'TRYING TO LIVE MY LIFE WITHOUT YOU'と'THAT'S HOW IT IS'を合わせた2ON1。お得ですね。ソニーのが廃盤になってもこれがあれば怖くない?

後者は、タイトル通り、シングルを集めたもの。でも、この2枚、9曲もダブっているじゃないか!でも、どちらも捨てがたいですよ。もう1枚にはオーティスのハイでのお気に入り曲'IF I COULD REACH OUT'のオリジナル・ヴァージョンのような、シングルでしか聴けなかった曲が入っていますからね!2枚で26曲も聴ける!と思ったら、ね?

オーティスの歌はもちろん、バッキングも。リロイ・ホッジスのベースとハワード・グラウムスのドラムのシンプルでしかもグルーヴをしっかり出す絶妙な味。その隙間に絡むチャールズ・ホッジスとアーチー・ターナー(ハビー・ミッチェル)のオルガンとピアノ、引いては切り込む変幻自在のギターのティーニー・ホッジス、そしてボウレッグス・ミラーやジェイムズ・ミッチェル率いるメンフィス名物ホーン・セクション!すごいノリですね!しっかりボリュームを上げて聴きたいもの!

余談ですが、このバックのメンバーが去年、ハワード・グライムスに誘われて集まって一曲撮ったものがP-VINEの「ドラム・プロジェクト1、イン・ザ・ポケット(PCD5901)」の'EVERYBODY'S MUSIC'。時代が違ったらなあ、大ヒット間違いなしだと思うのに。このノリ!是非体験を!ハイのオーティス!1曲ずつ解説しはじめたら、大変なことになりそうなので、簡単に。

オーティスの歌は、ハイのしっかりしたリズムに支えらえて、しっかり抑制がかかり、声の上げ下げ、アクセントやイントネーションもソングバーズ時代とは比べものにならないほど成長していることがわかります。

TOO MANY HANDのティーニー・ホッジスのギター、O.V.ライトの'DON'T LET THE DEVIL RIDE'に匹敵するドライヴ感ですよね。

'PRECIOUS PRECIOUS'はジャッキー・ムーアのオリジナル('JACKIE MOORE:PRECIOUS PRECIOUS/ICHIBAN SCL2502-2)。ギターはリトルビーヴァー。O.V.ライトのヴァージョンはホーン・アレンジが違うんですよね。こういうサウンドでプレイをしたいと思っているミュージシャンの皆さんを募集します!ご連絡下さい!

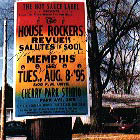

これも余談ですが、私たちの一昨年のCD「THE HOUSE ROCKERS SALUTE THE SOUL OF MEMPHIS」(HOTSAUCE CD001)のこの曲にはティーニー・ホッジスとハワード・グライムスが参加してくれています。もしよければ聴いてね!(連絡先:高橋誠MAKOTOTEA@aol.com)ちなみにハイのコンピレーションは「Hi Records The 45's Collection vol.1&2」(DEMON HEXD46)という2枚組にオーティスは8曲、でも、ここでしか聴けないものはありません(でもGEORGE JACKSONがまとめて聴けたりBOBO MR.SOULのS'HE'S MY WOMAN'とかは嬉しいか)。

そして、ハイ・サウンドの歴史や変遷をたどるに絶好のCDは、3枚組の「HI TIMES / THE HI RECORDS R&B YEARS」(RIGHT STUFF 7243-8-30584-2-6)。R&Bインストゥールメンタルの時代から、ソウルに時代への音の移り変わりが、よくわかる構成になっていますが、ここでのオーティスの3曲も前記の2枚で聴けます。若手ライターのロバート・ゴードンがんばっていますね。

脱線しますが、この人の書いた本「IT CAME FROM MEMPHIS」のサントラCD(ナニ?)「IT CAME FROM MEMPHIS」(UPSTART SOUNDS022)って60年代当時からのちょっとヒップな白人ロック少年の音楽体験が見えるようですよ。ちょっと分裂気味か?でもジェシ・メイ・ヘンフィルとかファリー・ルイスと並んで、R&Bインストグループ、マティ−ニーズの'HUNG OVER'(二日酔い)が入ってたり...。

ちなみにこのバックはウィリー・ミチェルと知り合った十代の頃のハイのメンバー(ハワードとチャールズを除く)だったのですね。これはLAST NIGHTに勝るとも劣らない、絶妙の...、失礼!オーティスに話を戻しましょう!オーティスとO.V.の違いは、歌詞にもよく表れています。オーティスには、ドン・ブライアントの'I DIE A LITTLE EACH DAY'(君がいなくなってから毎日少しずつ死んでいっているよう)や'I CAN'T TAKE IT'(もう堪えらえない)、アール・ランドル'LET ME BE THE ONE'(他に誰もいなくて話し相手が欲しかったら、頼る相手がほしいなら、その役を僕にやらしてくれよ) 'HOUSE AIN'T A HOME WITHOUT A WOMAN'(女性がいなかったら家は家庭じゃない)などの、一途な愛を描く人たちの曲がよく似合い、ジョージ・ジャクスンの'IF I COULD REACH OUT'(私が手をさしのべることができたら)や'HOLDING ON TO THE DYING LOVE'(死にかけた愛にしがみついて)がステージのお気に入りになるのがやっぱりオーティスですねえ。とてもセクシーな'SLOW AND EASY'も、とてもさわやか。リン・ホワイトとウィリー・クレイトンのデュエットは生々し(なまめかし?)かったですよ('LYNN WHITE AT HER BEST'ICEHOUSE RECORDS/BLUES WORKS CD5502)。

ちなみに、アール・ランドルとジョージ・ジャクスンは、今もマラコやエッコ(ECKO)で活躍中!ドン・ブライアントもアン・ピーブルズのプロデュースやツアー、ゴスペル・グループ、ヴィクトリーなどの育成で活躍中。彼の歌声の一番新しいものは、アン・ピーブルズの「FILL THIS WORD WITH LOVE」(BULLSEYE BLUES CD BB9564)で聴けます。'I WOULDN'T TAKE NOTHING'という歌には涙が出ました。TK時代、ECHO(自主レーベル)時代、WAYLO時代

ハイを離れたオーティスは、自主レーベルELKAやECHOで録音してTKに持ち込んだり、TKで録音したりする。

そのころのものがコンピレーション「Deep Down in Florida / TK Deep Soul」(SEQUEL NEM CD721)と単独CD「The Only Way is Up」(WAYLO 269504-2)で聴ける。前者にはステージでおなじみの'Let me in'のオリジナル・ヴァージョンや'ALL BECAUSE OF YOUR LOVE','SWEET WOMAN'S LOVE'というほのぼのとした歌が6曲入っている。後者にはZ.Z.ヒルのマラコのヒット'CHEATIN' IN THE NEXT ROOM'やタイロンの'TURN BACK THE HANDS OF TIME'の他、80年代の幕開けの空気を代表するような'THE ONLY WAY IS UP'や純愛路線の'IF I COULD OPEN UP MY HEART'。深くも重い、印象的な'I'M GONNA HATE MYSELF IN THE MORNING'など、なかなか聴かせてくれます。この2枚のCDの中間の時代に、例の初来日という大事件があったわけです。

そして第2期ゴスペル時代。ジュエルから'WHEN THE GATE SWING

OPEN'と'HIS PRECIOUS LOVE'のシングルと、自己レーベルからゴスペル・カセットが出され、この内容はP-VINEの「ゴスペル・イン・マイ・ソウル」(PCD2404)で聴けます。BLIND PIGからでてるやつ(The Gospel Truth)や、「On My Way Home」もみんな内容は基本的に同じですが、この最後の「On My Way Home」では、ファイヴ・ブラインド・ボーイズ・オヴ・アラバマのクラレンス・ファウンテンとのデュエットが聴けます(残念、これも廃盤)。これらのゴスペル・アルバムは楽しんで作っていったのが伝わってくる、これまたあたたかいものです。

この頃のカナダのテレビでのインタヴューのビデオをドラマーのハワード・グライムスに見せてもらいました。

「ゴスペルと世俗の歌を両方歌うことに葛藤はないの?」という問いに、オーティスが、「ゴスペルを歌うときは、心から Thank you, Jesus!って歌うでしょう?ラブ・ソングを歌うときは、同じ気持ちで Thank you, baby!って歌うんだよ。同じ気持ちさ。」ハワードと私は「そうだ、その通りだ!いいね!」と肩を抱き合って喜んでいると、ハワードの奥さんのワニータはブルース・ブラザーズのアレサ・フランクリンみたいに私たちの前に仁王立ちして、「私はこの二つを一緒の間にははっきり線を引くべきだと思うわ。」'WHEN THE GATE SWING OPEN'といえば、ソウル・スターラーズ時代のジョニー・テイラーのヴァージョン('THE SOUL STIRRERS : HEAVEN IS MY HOME'S PECIALTY SPCD-7040-2)が忘れられません。オーティスもこれを聴いていたのでしょうね!でも、このヴァージョンともっと近いのはマイティー・クラウズ・オヴ・ジョイの、おそらくベスト盤(The Mighty Clouds of Joy:The Best of...vol.2 MCA MCAD-22050)だけに入っている同曲。歌い出しから聞こえるこのヴェルヴェット・ヴォイスは?ジョー・ラゴーンをリードして盛り上げるこのあまりになめらかなダミ声は?あのジュリアス・チークスでは?!それともアーマント・フランクリン・ジュニア?この答えはインタヴューでジミー・ジョーンズ(Gospel harmonizersの同名の人とは別人)ということが判明!素晴らしいですよね。

ちょうどこの頃、83年に来日。この時は旧友ハイ・リズム・セクションとともに来日。感激したなあ。

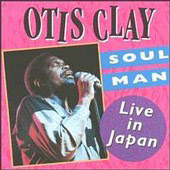

この時の模様は今も、「SOUL MAN LIVE IN JAPAN 」 (BULLSEYE BLUES CD BB 9513)で楽しめます!89年にはウィリー・ミッチェルの新しいレーベルから、「WATCH ME NOW」 (WAYLO CD 269510-2)なにか安っぽいサウンドで残念。でもそのせいか、なぜか言葉を追いたくなるような不思議な魅力が。

90年代のMALACO,ACE,AVANTII,ECKOなどの私小説風不倫ソング+言葉遊びブルース黄金時代の幕開けのような、雰囲気を感じます。

BILLY ALWAYSやメンフィスのベテランに加えてECKOの社長のJOHN WARDが参加しているのが今から思えば面白いところ。'I KNOW I'M OVER YOU'のように、振られた男が'I'm free!'と悲しげに叫ぶところは、ボビー・ウォマックと通じるところか。この頃のWAYLOのメンバーによる「A Memphis Soul Night Live in Europe」(日ビクターVICP40024)もちょっと味がありました。BULLSEYE時代

90年代に入っていきなり、BULLEYEから「I'll Treat You Right」(BULLSEYE 9520)を発表。(メイボン)ティーニー・ホッジス以外のハイのメン

バーも参加し、しかも寸前まで一緒にツアーをしていたティーニーの影響でジョニー・テイラーの'LOVE BONE'('THE PHILOSOPHY CONTINUES'STAX CDSXD108)やアルバート・キングで有名な'DON'T BURN DOWN THE BRIDGE'(I'LL PLAY THE BLUES FOR YOU'STAX CDSXD 969)、そして若手ブルース・ギタリスト、リトル・ジミー・キング('LITTLE JIMMY KING AND THE MEMPHIS SOUL SURVIVORS'BULLSEYE 9509が彼のベストか)を迎えた'THANKS A LOT'という曲を取り入れたりして、ブルース色の強い曲に加えて、'GONNA TAKE MY HEART ADVICE'のような涙節があったり、ダウンホーム・ゴスペル風の曲があったりと聴き応え充分。

そして昨年、最新の「THIS TIME AROUND」(BULLSEYE 9590)ここにもティーニーを除くハイの面々にキャッシュ・マッコールが'That's How It Is'の再演と'You Never Miss Your Water'で共に自作を好演。良い曲を書くね!この歌どこかで聴いたことあるなあ、と思いましたか?それは故ボビー・マクルーアがEDGE RECORDSに録音したものです。89年にP−ヴァインから出ていた「ザ・ベスト・オヴ・コンテンポラリー・ディープ・ソウル」(PCD-7112)というCDに入っていました。

また、新進の中年ブルースマンで、断末魔期のハイでも弾いていたこともあるというプレストン・シャノン(良いですよ!)、そしてスタックスの後JブラックフットのCDを作り続けているレスター・スネルも参加して、味のある作品になっています。他にHOUSE OF BLUESからのTHIS AIN'T NO TRIBUTEシリーズの「SONGS OF THE ROLLING STONES」「SONGS OF ERIC CLAPTON」「SONGS OF JANIS JOPLIN」「SONGS OF LED ZEPPELIN」 の4枚に一曲ずつ参加しています。

ここまでよく付き合って読んで下さった皆さん、どうもありがとうございました!

落としているところや、ご意見など、お寄せ下さい!