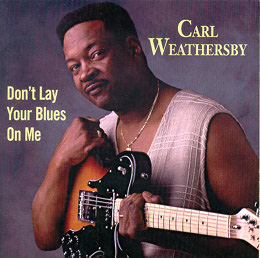

Don't Lay Your Blues On Me

(EVIDENCE ECD 26075-2)

|

|

- Rock Your Town

- The Things the Blues Will Make You Do

- Killing Floor

- Your Love Is Everything

- All Your Affection Is Gone

- Don't Lay Your Blues on Me

- Same Thing

- Poverty

- Somebody Help Me

- Fannie Mae

|

タイロン・ディヴィス・バンド、アルバート・キング・バンド、そしてサンズ・オブ・ブルースでの15年にわたる活動を経て、満を持して発表された初リーダー作。

「S.O.B.を独立した当時は、地に足が着いてなかった感じがしていたよ」と語っていたが、このCDでは、手堅いスタジオ・ミュージシャンのサポートを得て、とても1stアルバムとは思えない堂々としたギターとヴォーカルを聴かせている。「待ってました!」とばかりに全開で飛ばすカールの姿がそこにある。

1曲目の"Rock Your Town"から始まり、アルバート・キング・スタイルのギターを聴かせるスロー・ブルースの"The

Things the Blues Will Make You Do"。お得意のハウリン・ウルフ・ナンバーの"Killing

Floor"と続いた後に「ホッと」させるような自作のソウル・ナンバーを入れ、そしてディオン・ペイトンによる"All

Your Affection Is Gone"をファンキーに決める。全く完璧な演奏と構成だ。

驚いたのは、ケイジャン・ミュージシャンのスティーブ・ナイルスのペンによる(タイトル曲でもある)"Don't Lay

Your Blues on Me"。選曲もさることながら、わたしは初めマーク・ノプラーが弾いているのかと思ってしまった(^

^;

残念ながら、原曲は聴いたことがないので、どのようなアレンジが施されているのかは分からないが、これはプロデュース側のチョイスなのだろうか。しかし違和感なく聴かせるところがさすがとしか言い様がない。

続いて、ファンキーにアレンジされた、ウイリー・ディクソン作の"Same Thing"が入り、ふたたびソウル・ナンバーの"Poverty"。自作のマイナー・スロー・ブルースの"Somebody

Help Me"を挟んで、最後は大スタンダードの"Fannie Mae"で楽しく幕をしめる。

多くのブルース・ファンをして、それまでのキャリアは伊達じゃないと言わしめた、堂々とした初リーダー作である。

なお、このアルバムは、W.C.ハンディー・アウォードの「ニュー・ブルース・アーティスト部門」及びリヴィング・ブルース誌の「ベルト・ニュー・アルバム」「ベスト・デビュー・アルバム」にノミネートされた。

1996年作品

Looking Out My Window

(EVIDENCE ECD 26089-2)

|

|

- If That Ain't the Blues

- Feel So Bad

- Looking Out My Window

- Do You Call That a Buddy

- Sweet Music

- Hipshakin' Woman

- The Blues Follow Me Around

- Merry Way

- The Whole Stock

- Love Shock

- Feels Like Rain

- Standing at the Crossroads

|

前作から1年足らずで発表された、カールの2枚目のアルバム。このリリースのスピードの早さからも、彼がいかに注目され、そして期待されているかが分かるだろう。

ファースト・アルバムですでに完成の域に達していたと思われたカールだが、このアルバムでは、ソウルフルなボーカルとブルースフィーリング溢れるギターにさらに磨きがかかり、前作を凌いだ出来となっている。

また、後述する2曲が収録されたことにより、自由に解放されて、大きくステップアップしたカールの姿を見ることが出来る作品となっている。

アルバムは、前作同様ミディアム・テンポの"If That Ain't the Blues"から始まる。いかにもオープニングにふさわしい作品だ。続いてチャック・ウイリスによるファンキー・ナンバー"Feel

So Bad"を気持ちよく決め、まるでジミ・ヘンそのもののタイトル曲"

Looking Out My Window"へとなだれ込む。この辺の流れは本当に上手いなあと感心させられる。

自作のマイナー・ナンバー"Do You Call That a Buddy"を挟んだあとこのアルバムの最初の山場である"Sweet

Music"へと続く。

実はカールは、本当にこの様なミディアム・テンポのソウル・ナンバーが好きだ。S.O.B.時代もライブでは好んでこの様な曲を演奏していたし、94年の「スミソニアン・アメリカン・フェスティバル」の最終日の出演者総出のジャム・セッションでも、カールが音頭をとって演奏していた。

カールはライナー・ノートでこう語っている。

「この曲は、週末の夜にサウス・サイドやウエスト・サイドで踊り明かす"ステッパーズ(Steppers)"達のための曲だ。この曲で踊り明かし、恋をうち明けて欲しい。20年、30年と歌い継がれる曲になって欲しいな」と。

黒人街の夜を経験した方には分かっていただけるだろう。そういう雰囲気を持った、まさにSweet Musicである。

再び、ファンキーな自作" Hipshakin' Woman"でギターを弾きまくった後、"The

Blues Keep Following Me Around"では抑えめのギターを聴かせる。この曲は、ビリー・ブランチのメジャー・デビュー作のために作った曲であり、同アルバムのタイトルにもなっている。好みの問題ではあるが、やはりボーカルは、ビリーに比べ格段の深さを持っている。

その後、アルバート・キングに捧げられた"Love Shock"などを挟み、第二の山場である"Feels

Like Rain"をむかえる。ご存じジョン・ハイアットの作品である。

カール自身はジョン・ハイアットのことは全く知らないが、バディ・ガイのバージョンを聴いて気に入ったという。特にコード進行が気に入っており、自分自身の感情を込められると言っていた。

再び彼は、ライナー・ノートでこう語っている。

「S.O.B.の頃は彼のスタイルにあわせるしかなかった。しかし独立したいま、わたしは自由に好きなスタイルでプレイが出来る。"Feels

Like Rain"などは、ビリーと一緒の頃には決して出来なかった曲だ」と。

一方ビリーの方は、「どんなスタイルの曲でもハーモニカが違和感がないように気を使っている。ハーモニカは新しいスタイルのブルースには必ずしも必要な楽器ではないからね」と語っており、それぞれがそれぞれのスタイルに合わせようと努力し合っていたことを窺い知ることが出来る。

ビリーのメジャーでの成功が結果的にカールの独立を促すことになったことと考え合わせると、実に皮肉な話である。

それにしても"Feels Like Rain"は、原曲の良さもあり素晴らしい仕上がりとなっている。カールのボーカルはどこまでも深く味があり、ギターもそれに合わせてよく歌っている。2000年5月に行われたカールの東京公演では、このCD

のバージョンよりもさらにテンポを落とし、ドラマティックに歌い上げていた。

そして最後は、前作同様スタンダードの"Standing at the Crossroads"で締めくくりとなる。クレジットがエルモア・ジェイムスになっているのはご愛敬だが、エンディングにふさわしい豪快な曲である。

最後まで自作または独自のアレンジでやって欲しかったが、まあこれも良しとするべきか。

1997年作品

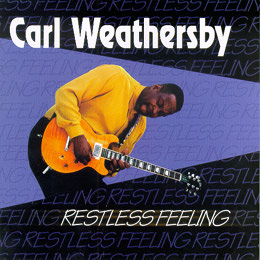

Restless Feeling

(EVIDENCE ECD 26089-2)

|

|

- Matchbox Holds My Clothes

- A Real Mutha Fuh Ya

- It's You That I Want

- Restless Feeling

- Woman Song

- Wheel of Fortune

- We All Wanna Boogie

- Meadville, Mississippi

- Everything I Do

- Rhymes

- Tired of Being Alone

- Glory Be

- She's Gone

|

またしても1年のインターヴァルで発表された、彼の3作目のアルバム。バックのメンバーが大幅に変更になっており、残ったのはキーボードのデヴィッド・トカノスキイのみ。目玉は、何と言ってもリコ・マクファーランドの参加であろう。リコは、いまは亡きヴァレリー・ウェリントンやビッグ・タイム・サラなどと共演経験のあるシカゴの新進気鋭のギタリスト/ボーカリスト/ソングライターである。このアルバムでも、彼が参加したことによりリズムがよりシャープになり、また曲を提供したりボーカルを担当したりで大活躍である。

オープニングは、カールが最も影響を受けたブルース・マンであるアルバート・キングの"Matchbox Holds

My Clothes"で幕を開ける。遡ればブラインド・レモン・ジェファーソンまで行き着くのであろうが「Matchboxといえばアルバート」と言えるほどの有名曲である。カールと言えば何かとアルバートと比較されるが、あえて彼の曲をオープニングに持ってきたところに、逆に彼の自信のほどを伺うことが出来る。

続いてジョニー・ギター・ワトゥスンの"A Real Mutha Fuh Ya"をファンキーに決め、リコ作のブルーズン・ソウル"It's

You That I Want"で気持ちの良いギター/ボーカルを聴かせる。

そして自作のスロー・ブルース"Restless Feeling"。いやー、本当にムーディーなギターを弾く人だなあ。イントロの1音だけですっかり引き込まれてしまう。

高橋'Teacher'誠氏によると、カールは日常の断片を上手に歌にする名人だとのこと。それが聴く人に共感を与えるというところは、"Down

Home Blues"の作者であるジョージ・ジャクソンに通じるところがあるとのこと。"Looking

Out My Window"、"The Blues Follow Me Around"、そして"Restless

Feeling"。「落ち着かない気持ち」を歌い上げ、それを何とか吹き飛ばそうというテーマは、まさにブルースの原点をいくものであろう。

スロー・ブルースを入れた後に、哀愁を漂わせながらもどこか高揚感があるソウル・ナンバーの"Woman Song"を持ってくるあたりは本当に上手い。続く"Wheel

of Fortune"はまたしてもスティーブ・ナイルスの曲。それにしても1作目に続き再び取り上げると言うことは、よほど彼の曲を気に入っているのだろうか。

さらに驚かされるのはアラン・トゥーサンの"We All Wanna Boogie"である。わたしの固い頭ではトゥーサンとカールがどうにも結びつかないのだが、これが見事にマッチしている。ニュー・オリンズの雰囲気を残しながらも、見事にカールの曲になっているのはさすがとしか言い様がない。(SKUNK

C氏からアルバート・キングも取り上げているとの指摘がありました。全く失念していました。)

続いてはカールが育ったミシシッピーの小さな街をタイトルにしたインストの"Meadville, Mississippi"。そして自作のバラード"Everything

I Do"をドラマティックに歌い上げる。カールは本当にロマンチストなのだ。

「メンフィスなんか大っきらいだ!」とはカール本人の言葉だが、続く"Rhymes"はアル・グリーンとティニー・ホッジスのペンによる典型的なハイ・サウンド。O.V.ライトもアルバム「The

Wright Stuff」の中で歌っていた。いきなりハウリン・ウルフの物まねで意表をつかれるが、メンフィス・ソウルを見事に自分流に消化している。

"Tired of Being Alone"では、ボーカルをリコに任せ、カールはギターに専念している。カールに比べると線の細さは否めないが、いい曲を書くしブレイクする日もそう遠くないと思う。ボーカルを譲るところを見ると、カール自身も彼への期待が大きいのだろう。

"Glory Be"はご存じライトニン・ホプキンスの曲。珍しくアコースティック・ギターを弾いている。来日した際に冗談半分に「アコースティックは弾かないのかい?」と聞いたら、目をまん丸にして「なんで俺が!?俺はエレクトリック・プレイヤーだぜ!」と言っていた。アルバムにメリハリをつけるためのプロデューサーからの指示だったと思われるが、そんな小細工は必要ないと思う。念のために別に悪くはないと付け加えておこう。

そして最後を締めくくるのは、再びリコのペンによる"She's Gone"。前2作ではエンディングにスタンダードを持ってきていただけに、最後までカール節を持ってきたのには好感が持てる。こういう爽快なのを求めていたのだ。1作ごとに前進し続けるカールに拍手喝采と言うところであろう。

よくカールのアルバムを称して「ロックっぽい」という言葉を見かける。しかし彼自身の中には、ブルース/ロック/ファンク/ソウルなどというカテゴライズを持っておらず「好きな曲かそうではない曲」しかないと思う。

「ソウル・ミュージックは好きだ」と言いながら某有名女性シンガーを知らず(ブルース・マーケット誌No.23を待て!)、ケイジャン・ミュージシャンの曲を好んで取り上げる。「それのどこが悪い!」と公言する彼の姿がアルバムの中に見える気がする。

次作では、メンフィス・ホーンズが参加しているといい、さらにステップ・アップした彼の姿を見ることが出来るであろう。そしてその次は、ライブ・アルバムが予定されているという。

期待せずにはいられない。そんな男がカール・ウェザーズビーなのである。

1998年作品

Come to Papa

(EVIDENCE ECD 26089-2)

|

|

- Come To Papa

- Leap Of Faith

- Love, Lead Us Home

- You Better Think About It

- (I Feel Like) Breakin' Up Somebody's

Home

- Walking The Back Streets And Cryin'

- My Baby

- Floodin' In California

- A Good Man Is Hard To Find

- Help Me Somebody

- Danger All About

- Drifting Blues

|

2年振りに発表されたカールの4作目。2000年5月の来日公演も、このアルバムからの曲を中心に選曲されていた。それだけに「来日前に発売されていれば!」という悔しさもあるが、まぁ良しとしよう。

レコーディング・メンバーは、ギターのリコとドラムスのスティーヴ・ポッツが残ったが、オルガン/ピアノにラッキー・ピーターソン、ベースにボビー・ウーマック等とも共演経験のあるウィリー・ウイークス、そしてスペシャル・ゲストにメンフィス・ホーンズ(!)、アン・ピーブルズが参加というとんでもない豪華メンバーが揃った。

オープニングは、アン・ピーブルズが75年にヒットさせた"Come

To Mama"の改作(?)、"Come To Papa"からスタートする。イントロからメンフィス・ホーンズとラッキー・ピーターソンのオルガン、そしてカールのギターが絡み合い期待が高まる。そこにカールのソウルフルなボーカルが乗っかり、興奮も最高潮のところに2コーラス目からはアン・ピーブルズが登場!これでリズム隊が、リロイ・ホッジスとハワード・グライムスだったら...、というのは欲張りすぎか。いずれにしろオープニングからこのアルバムの出来の良さを予感させる素晴らしいサウンドに仕上がっている。

続く"Leap Of Faith"は、ジーン・クラーク作のナンバー。デルバート・マクリントンが取り上げているが、ミディアム・テンポの典型的なシカゴ・ソウル・スタイルに仕上がっている。ここでもメンフィス・ホーンズが大活躍し、B.B.キング風のカールのギターが彩りを添えている。このアルバムの中で一番好きな曲と言い切ってしまおう。

一転してムーディーなブルーズン・ソウル・ナンバーの"Love, Lead Us Home"。これまた意外な選曲で、Tiny

Townというロック・バンドが98年に発表したアルバムに収録されていた曲。オリジナルもソウルフルなナンバーではあるが、カールに掛かるとソウル度倍増。東京公演ではさらにムーディーにアレンジされており、ジェシー・ワッツらのコーラスが雰囲気を盛り上げていた。

4曲目はリコ・マクファーランドによるマイナー・ブルース。リコもカールもこの手の曲が大好きのようである。

続く"(I Feel Like) Breakin' Up"は、MG'sのアル・ジャクソン・ジュニア作で、アン・ピーブルズが72年にヒットさせたブルーズン・ソウル・ナンバー。いまやスタンダードとなった不倫ソングだ。Hiの粘っこいリズムに比べると分が悪いが、これも見事にカール風味に味付けがされている。

6曲目にして初めてストレートなブルース・ナンバーが登場する。ご存じアルバート・キングがアルバム「I Wanna Get Funky」で取り上げた"Walking

The Back Streets And Cryin'"である。ステージでのカールはSOB時代からこの曲を取り上げていたが、ここではアレンジをちょっと変え、独自の雰囲気をかもし出している。そして火を噴くようなカールのギターが炸裂!ブルース・ファンには一番アピールする作品となっているのではないだろうか。

一転して自作のソウル・ナンバーの"My Baby"でホッとさせる。いいなあ、このテンポ。彼自身も「子供の頃ラジオからこの様なR&Bがいっぱい流れてきて、夢中になって聴いていた」と語っている。彼のルーツを感じさせる秀作だ。

そしてカールの鋭いギターと共に、このアルバムの山場とも言えるアルバート・キング作の"Floodin' In California"に突入する。SOB時代からステージのキメの場面で演奏していたファンキーなブルース・ナンバーだ。ただし、ここではライブでの演奏に比べるとちょっとショボイ気がする。カールのギターが絶好調なだけに「バックがもう少しがんばってくれたらなあ」と少々残念。

ラッキー・ピーターソンによるファンキーな"A Good Man Is Hard To Find"を挟んで、ジョン・クリアリィが99年に発表したムーディーな"Help

Me Somebody"と続く。カール自身はとてもHelp Me Somebody !と叫ぶタイプじゃないが、この手のテーマの曲が好きだし本当に上手い。ラッキー・ピーターソンのオルガンがいい味を出している。リコのカッティングもいいなあ。

自作の"Danger All About"を挟んで、エンディングはなんとチャールズ・ブラウン(というかスタンダード)の"Drifting

Blues"。イントロからオルガンとギターがいい感じで絡んでくる。アレンジにラッキー・ピーターソンの影を感じるが、これがまたムーディーでいい味を出している。エンディングにスロー・ブルースを持ってきたのは初めての試みだが、これが大正解。これまたSOB時代からステージでは好んで取り上げてきた曲だが、よく歌いこなされており自信満々のカールの姿がそこに見える。

今回は「ムーディー」「ソウルフル」という言葉が多くなったが、実際ストレートなブルース・ナンバーは3曲のみに終わっている。それだけにハード・エッジなブルースを期待するファンには物足りないかも知れないが、過去三作において「自分のやりたい音楽をやる」というカールの姿勢の集大成がこのアルバムではないかと思う。その意味では、メンフィス・ホーンズの起用は大正解であったし、ラッキー・ピーターソンのキーボードも、デヴィッド・トカノスキイでは出し切れなかったソウルフルな味わいを最大限に引き立てている。

一作ごとに前進するミュージシャン、カール・ウェザスビー。いよいよ次作では自身のバンドによるライブ・アルバムを録音するという(本人談)。ステージでこそ彼の魅力は最大限に引き出されると感じているだけに、否応なしに期待は膨らむ。

2000年作品

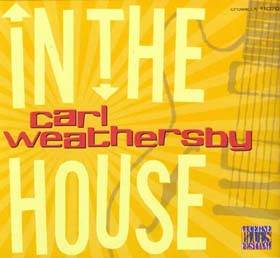

In The House - Live At Lucerne, Vol.5

(CrossCut CCD 11078)

|

|

- Introduction

- Leap Of Faith

- What's Going On / Love, Lead Us Home

- If That Ain't The Blues

- Keep Your Hands Off My Baby

- Hobo Blues

- Angel Of Mercy

- Can't You See What You're Doing To Me?

- Night Stomp

- Looking Out My Window

|

まさに「待望の」という言葉がふさわしいカール・ウエザスビーのライブ・アルバム。2002年ルツェルン・ブルース・フェスティバルでのステージだ。同フェスはスイスの風光明媚な観光地で行われる5日間に渡る大きなフェスティバルで、メイン会場の他にもクラブやカジノでも演奏が行われるとのこと。いきなり余談で申し訳ないが、同年のフェスにはナッシュビル・ソウル・レビューと題しチャールズ・ウォーカーも参加していた。今年

(2004年)に発売されたデルマーク・レコードからの彼のアルバムにカールが参加したのは、この時の縁ではないかと勝手な想像が働く。

MCに導かれカールが登場。オープニングの(2)(3)は、前作「Come to Papa」と同じ流れ。アルバムではホーンやキーボードが入りゴージャスな作りであったが、ライブでは自身のバンドであるヴァイタル・サポートをバックにしたシンプルな編成なのでカールのギターを中心に音作りがされる。サイド・ギターのポール・ヘンドリックスのカッティングが良い感じで鳴り響き、曲全体を支えているのが印象的だ。

(3)での"What's Going On"と繋げるアレンジは2000年の日本公演の時と一緒だが、ドラムのジェシーが抜けたのは痛い。彼の透明感のあるコーラスがこの曲の雰囲気をグッと盛り上げていただけに、どうしても物足りなさを感じてしまう。

2作目の「Looking Out My Window」のオープニングで取り上げた(4)を少々早めにしたアレンジで決めた後は、新作の(5)。同フェスにサンズ・オブ・ブルースで出演していたビリー・ブランチがゲストで参加だ。この手の曲は打ち合わせなしでも全く問題ない。ビリーのハープとカールのギターはサンズ・オブ・ブルースでの二人のコンビネーションを再現したもの。グッと音を下げて徐々に盛り上げるやり方もそのままで微笑みながらプレイする二人の姿が目に浮かぶ。

続く(6)ではビリーに加え、やはり前日に出演したオーティス・クレイが呼ばれ楽しそうにデュエットを。曲はミシシッピー・ヒートのピエール・ラコックの作品。カールが参加したアルバム「Footprints

on the Ceiling」(CrossCut CCD-11071)に収録されていた曲だ。しかしオーティスがこの曲を知っていたとは思えず、出演前にCDを聴かせ急遽歌詞を教えたのではないかと思われる。その為かオーティスのヴォーカルは不完全燃焼。同フェスでのサンズ・オブ・ブルースとオーティス・クレイのステージは別に録音されていると言うことなので、そちらが発表されるのを期待しよう。またまた余談になるが、オーティスのステージの方にもカールとビリーが飛び入りしているという。

(7)から(9)は、怒濤のアルバート・キング三連発。「ブルース・マン」カール・ウエザスビーの本領発揮と言ったところか。彼の看板である鋭く突っ込みながらも粘っこいギターを存分に聴かせてくれる。弾きまくるのだけど、押し引きがあって聴き疲れないのが彼のギターと言えるだろう。(7)と(8)ではいつもは裏方でカールをサポートするポール・ヘンドリックスがソロを披露。大きいお腹にギターを乗せて鋭いフレーズを切り込んでくる彼の姿が目に浮かぶようだ。

アンコールは、ソロ2作目のタイトル・ソングの(10)。ジミ・ヘンドリックスを彷彿させる重厚なナンバーだ。カールもギターを弾きまくり会場の興奮が手に取るように伝わってくる。

57分間飽きさせることなく聴かせる力量はさすがカール・ウエザスビー。ドラムはちょっとドンクサイところもあるがポールのギターとスキップのベースはヴァイタル・サポートの名に恥じない好演だ。

惜しむらくはアルバム発表のタイミング。前作の完成直後に「次はライブ・アルバムだ」と言っていただけに、「Come to Papa」の勢いそのままにアルバムを発表して欲しかった。ライブでのカールはギター・スリンガーとしての面を強調することが多いが、スタジオ作の最高峰と言っていい前作の直後にライブ盤が出ていればバランス良く聴けたことだろう。カールもその辺を計算して「次はライブ」と言っていたのだろうと思われるが、レーベル側の都合があったにせよ実に惜しい。

2000年以降のカールはバンド・メンバーにトラブルが続いた。ドラムのジェシーが抜け、ギターのポールも一時期脱退し、ベースのスキップがギターを弾いていたこともあった。最近はヴァイタル・サポートと袂を分かち、シンガーを立ててツアーに出ることも多いと伝え聞いている。

思い入れの強いミュージシャンだけに少々注文をつけさせてもらったが、「いつどんな時でもベストを尽くすよ」(インタビュー参照)というカールだけに総合点ではかなりの高得点。時に鋭く、時にメローに。彼のギターとヴォーカルは実にソウルフルでダイナミックだ。

これを期にもう一暴れして欲しいと願うのは決して私だけではないだろう。

2004年作品

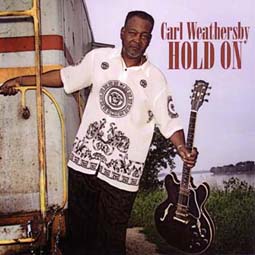

Hold On

(Carl Weathersby / Lonesome

Road)

|

|

- I'm Back Again

- Leave It Alone

- Angel of Mercy

- My Baby

- Feels Like Rain

- Nothing Hurts a Man

- Willingly

- Love Ain't Fair

- Hold On

- Too Far Gone

- Freedom

- When Push Comes to Shove

|

カール・ウエザスビーが帰ってきた。

先のライブ盤は2002年の録音であった。その頃は長いヨーロッパ・ツアーがあったものの、シカゴはもとよりアメリカ国内での活動は散発的なものでしかなかった。EVIDENCEを離れ新作も発表されず、たまに誰かのバックでギターを弾く程度。あれだけ将来を有望視されていたミュージシャンがどうしたんだろうと気を揉む毎日であった。

ライナー・ノーツによると、彼は健康上の理由でしばらく演奏を控えていたという。日本に来た時も気にしていた糖尿病が悪化したのだろうか。彼との連絡が途絶えていたのでその事は知らなかった。(その後、卒中で倒れていたことが判りました)

そのカールが健康を取り戻し帰ってきた。ブッキング・マネージメント会社であるナッシュビルのロンサム・ロード・エージェンシーと契約し、彼らの協力の下に制作したニュー・アルバムを引っ提げて。

録音はキーボードで参加しているジョニー・ニールが持つ、ナッシュビルのストレイト・アップ・サウンド・スタジオ。バックのバンドも、ドラムのレオン・スミスを除き、ナッシュビルを拠点とするミュージシャンで固めている。

カールは私達の元に帰ってきた。それも素晴らしいアルバムを手土産に!

オープニング・ナンバーはミディアム・テンポのブルース。カール節炸裂のイントロに続き、"I

been down for a while / But I'm on my way back again"と歌う。再びファンの前に姿を現すことが出来た嬉しさが溢れるナンバーだ。そしてエンディングでの"I'm

back, y'all"というセリフ。泣けてくる。

軽快なソウル・ナンバーの(2)は、ルイジアナ出身の白人ブルースマンのバートン・ギアの作品。ディッキー・ベッツやオールマン・ブラザースと活動しているジョニー・ニールのキーボードがいい感じで鳴り響く。

(3)は先のライブ盤でも披露していたアルバート・キングのナンバー。作者のホーマー・バンクスは、ジョニー・テイラーの"Who's

Makin' Love"等を送り出したスタックスのソング・ライターだ。

(4)はアルバム「Come to Papa」でも取り上げていた自作のソウル・ナンバー。EVIDENCE盤でのウイリー・ウイークスらが紡ぎ出す「うねり」には一歩引けを取るが、21世紀のソウル・スタンダードにも成りうる名曲。カールのギターもよく歌っている。

ジョン・ハイアット作の(5)は「Looking Out My Window」でも取り上げていたが、ここでは2000年の日本公演でもやっていたアレンジで。さらにドラマチックに展開し、抑え気味で歌い上げるカールのボーカルが心に沁みる。バディ・ガイ経由でこの曲を知ったと言うが「コード進行が気に入っており、自分自身の感情を込められる」との言葉通りいまや完全に彼のナンバーとなっている。

アップ・テンポの(6)をはさみ、(7)では再びバートン・ギアのナンバーを。元々ロック・バラード風の良い曲ではあるが、カールは見事なソウル・ナンバーに仕上げている。ソングライターとしても素晴らしい才能を発揮するが、アレンジャーとしても一流であることを証明するかのようなナンバーだ。

自作のスロー・ブルース「愛は公平ではない」に続くは、タイトル・ナンバーの(9)。これは良い!ドラマチックに展開したと思ったらサビのソロでは弾きまくる。ソウルフルにロマンチックにそして激しく。カールの魅力が全てつまった作品だ。本当に素晴らしい!

(10)はキーボードで良い仕事をしているジョニー・ニールの作品。ハードエッジなブルース・ナンバーだ。鋭く切り込みながらも粘り気があるカールのギターを充分に堪能できる。ハーピストのティム・ゴンザレスが参加した(11)は軽いインスト・ナンバー。タイトルにある様に自由にセッションした作品であろう。

ラストは軽い感じで始まるブルース・バラード。TC デイビスと共にプロデュースを担当しているリチャード・ウォーターズの作品だ。B.B.

キング風のギターが心地よい。余韻を残すかのようなクールなナンバー。ニクい構成だ。

自主制作であるがため制作費等の制約もあったかと思われる。しかしそれを吹き飛ばす素晴らしいアルバムを作り上げてくれた。

「これを期にもう一暴れして欲しいと願うのは決して私だけではないだろう」と私は前作のリビューの締めくくりの言葉として書かせてもらった。

その言葉に呼応してくれたかのように、カールは帰ってきた。

You are back again!

さあ、もう一度暴れまくろうぜ!

2004年作品

追記

このリビューを掲載後、カールからメールが来た。

「ひどい病気に罹ったけど、今は大丈夫だ」という近況報告と共に、このアルバムに対する意気込みが書いてあった。

「このアルバムこそ、俺がやりたかったことだ!」

彼の最大の自信作。どうぞお楽しみ下さい。

at JIROKICHI 1994

(2000年6月10日記)

(2000年7月2日改訂)

(2004年11月12日改訂)

(2004年12月11日改訂)

(2004年12月15日改訂)

|